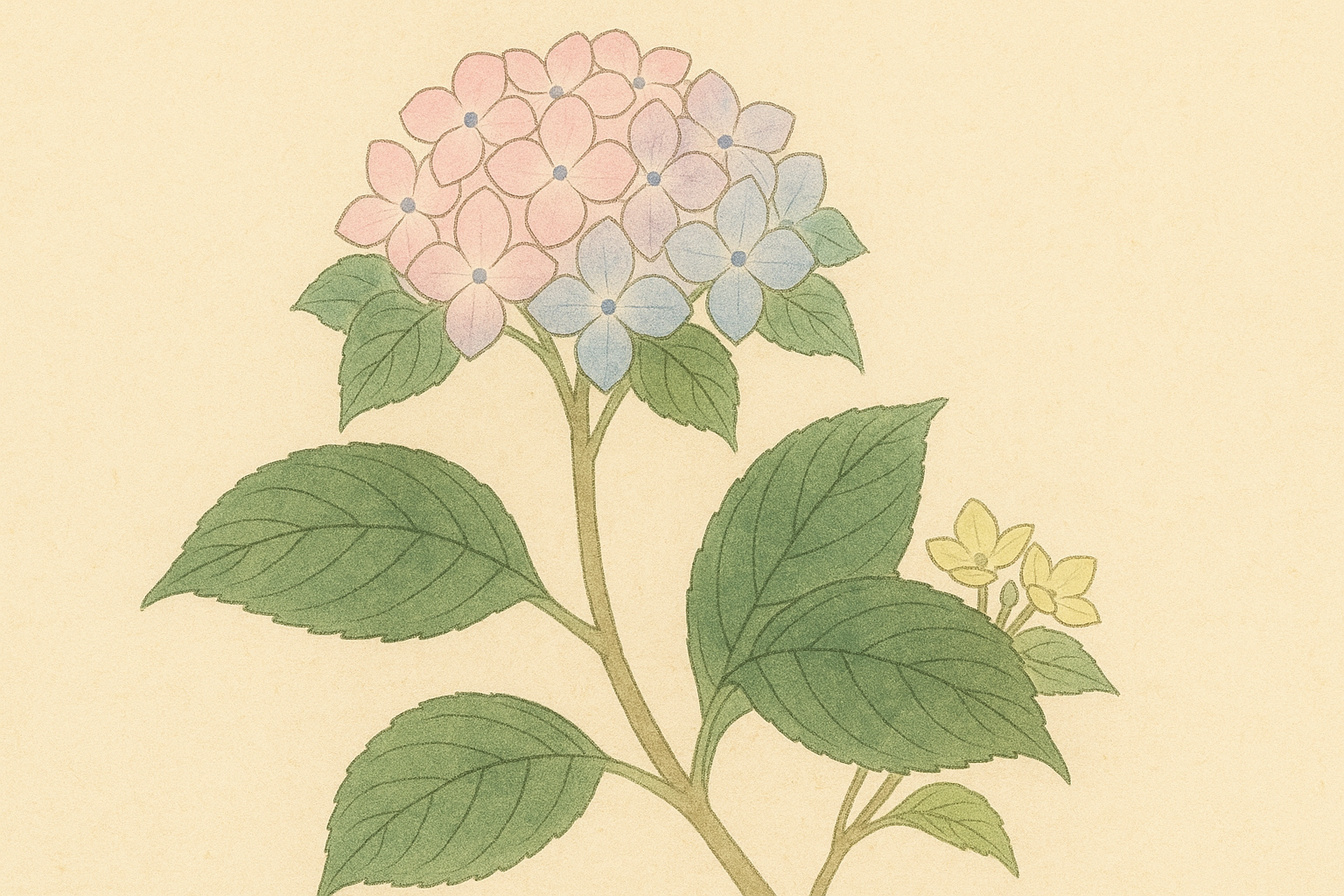

紫陽花(あじさい)は、雨の中でひときわその美しさを増す、季節を代表する身近な花のひとつです。

紫陽花の花言葉には「辛抱強さ」「冷淡」「移り気」「神秘的」「無情」といったものがあります。

この記事では、紫陽花の花からインスピレーションを感じた芸術家たちが生み出してきた作品をご紹介します。

- 浮世絵に描かれた紫陽花の構図と技法の違い

- 紫陽花に込められた日本人の美意識と花言葉

- 色彩の対比が生み出す季節感と詩的表現

紫陽花というモチーフが選ばれる理由

浮世絵において紫陽花がたびたび登場するのは、単に「美しい花だから」ではありません。

紫陽花は、日本人の感性が大切にしてきた「移ろい」「奥ゆかしさ」「静かな情緒」を象徴する存在として愛されてきたのです。

江戸時代の人々は、季節の微細な変化を敏感に感じ取り、絵や詩歌、日常の中で楽しんでいました。

紫陽花が咲くのは、梅雨どき――雨に濡れてもなお咲き誇る姿は、ひそやかな強さと忍耐の美を感じさせます。

この「目立たないけれども確かな生命力」は、浮世絵師たちが描こうとした日本の四季や人の暮らしと深く通じ合っていたのです。

また、紫陽花は土壌や時間によって色が変化するため、「移ろいゆく美」を象徴する花として、文学や絵画でも特に好まれてきました。

紫陽花が単体で描かれることは少なく、鳥や女性、風景と組み合わせられることが多いのも特徴です。

これは、自然と人、動と静、今と過ぎゆくものといった対比や調和を表現する手法として、非常に効果的だったからです。

こうした文脈の中で、紫陽花はただの「花」ではなく、感情や時間を映し出す鏡のような存在となっていったのです。

構図に見る紫陽花の魅せ方

紫陽花はその形状と密度から、構図を考える上で「面」を持つ存在として扱われます。

浮世絵師たちはこの特性を活かしながら、紫陽花をただ花として描くのではなく、視線のリズムや動き、余白との対話の中で表現してきました。

構図は単に美しさを整えるためのものではなく、紫陽花がもつ「詩情」をどのように画面全体に広げていくかの工夫でもあるのです。

中短冊構図の妙──斜めのラインが生む動き・歌川広重『紫陽花に鶸』

歌川広重(うたがわ ひろしげ)の『紫陽花に鶸(ひわ)』では、縦長の「中短冊」構図の中に、紫陽花が斜めに伸びるラインで描かれています。

これは空間を奥へ導くための巧妙な手法であり、斜めの線は動きを、鶸(ひわ)の羽ばたきと呼応するように画面にリズムを与えています。

紫陽花の塊と、空を飛ぶ鶸(ひわ)との対比があることで、絵は静と動、重さと軽やかさの両方を持つようになります。

(「鶸(ひわ)」とは、スズメ目アトリ科に属する小型の渡り鳥の総称です。特に日本では春や秋に群れで見られ、身体は小さく、特に明るい黄色や羽の色合いが特徴的です)

余白と配置が語る詩情──葛飾北斎『紫陽花に燕』

葛飾北斎(かつしか ほくさい)の『紫陽花に燕(つばめ)』では、画面全体に静けさが広がるように、紫陽花がやや低めの位置に描かれ、燕がその上をすっと飛来したような構図が取られています。

ここでの「余白」は、単なる空白ではなく、風の通り道、季節の気配を映し出す舞台です。

見る者の想像を静かに誘う空間として機能し、画面に流れる「時間」を感じさせるのです。

紫陽花の動かぬ存在感と、燕の一瞬の動き――このコントラストの中に、北斎が捉えた季節の呼吸が確かに描かれています。

浮世絵の中の紫陽花──描き方の違い

同じ紫陽花という花でも、絵師によって描き方はまったく異なります。

線を使うか、使わないか。

色を重ねるのか、引くのか。

浮世絵師たちは、それぞれの技法で紫陽花に命を吹き込み、異なる詩情を宿らせてきました。

輪郭とぼかし──生命の変化を描いた広重

歌川広重の『紫陽花に鶸(ひわ)』では、花びらの輪郭を薄めの墨で描き、全体をぼかすように浅黄色(薄い水色・薄い藍色)から少し赤みを帯びた薄紫へと色が変化しています。

鶸(ひわ)の明るい浅黄色に合わせて、薄いトーンで揃えた「爽やかで、軽やかな演出」です。

これは、青紫色から赤紫に移ろう花の変化を視覚的に表現する手法であり、静かな時間の流れまでもが感じられます。

精密な立体描写──質感を追求した北斎

葛飾北斎の『紫陽花に燕』では、紫陽花がひときわ精密に描写され、花の立体感と質感が、ぼかしと線のバランスで見事に表現されています。

このコントラストによって、絵全体に爽やかな風が吹き、時間と空気の流れが生まれているのです。

輪郭を描かず、色で浮かび上がらせる──暮らしに寄り添う紫陽花

歌川広重の『四季の花園 紫陽花』では、花びら一枚一枚は描かず、輪郭だけを描くことで、かえって白い輪郭が浮き上がり、紫陽花をふんわりとした柔らかい塊として表現しています。

この絵では、描かれた女性の藍色の着物とのコントラストが美しく、涼やかで華やかな夏の空気が画面に漂います。

色彩の対比が生み出す詩情

浮世絵における紫陽花の魅力は、構図や筆致だけでは語り尽くせません。

むしろ、色彩の対比がもたらす感情のゆらぎこそ、作品の深層を形作る要素です。

鶸色と紫のグラデーション──生命のリズム

歌川広重の『紫陽花に鶸』では、鶸(ひわ)の黄緑色と、紫陽花の浅黄色〜紫のグラデーションが調和し、生命の移ろいを色で表現しています。

黒い燕と墨色の葉──動と静のドラマ

葛飾北斎の『紫陽花に燕』では、黒い燕(つばめ)と暗緑に抑えられた紫陽花の葉が対比を生み、時間の緊張感を際立たせています。

藍染と浅黄色──涼しさの中の生活美

歌川広重の『四季の花園 紫陽花』では、藍の着物と浅黄色の紫陽花が織りなす涼やかな生活の詩情が描かれます。

| 絵師 | 作品名 | モチーフ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 歌川広重 | 紫陽花に鶸(ひわ) | 中短冊・黄緑と紫の対比 | 構図の妙・色彩の調和 |

| 葛飾北斎 | 紫陽花に燕(つばめ) | 動きと立体感 | 精密描写・対比による緊張感 |

| 歌川広重(二作目) | 四季の花園 紫陽花 | 着物・団扇と花のコラボ | 夏の詩情と生活感 |

紫陽花が描き出す、季節と心の風景

浮世絵の中で、紫陽花は季節の風景であると同時に、心の風景でもありました。

雨に濡れ、静かに咲く紫陽花は、感情の奥にある静けさをそっと映し出してくれるのです。

また、梅雨の合間の日差しから、躍動する夏の気配を感じて、自然の命の愛おしさに想いを馳せる⋯。

浮世絵師たちのまなざしは、その繊細な変化をすくい上げ、絵というかたちで私たちに語りかけてくれます。

「あなたは今、どんな色をして咲いていますか?」と。

浮世絵に描かれた紫陽花──構図と色彩に込められた美意識と花言葉のまとめ

紫陽花は、日本人の感性が大切にしてきた「移ろい」「奥ゆかしさ」「静かな情緒」を象徴する存在として愛されてきました。

紫陽花の花言葉に見られる「辛抱強さ」「冷淡」「移り気」「神秘的」「無情」など、心情と季節の移ろい・感情と時間を表すモチーフとして度々用いられてきました。

蒸し暑い日本の気候だからこそ、より涼やかに軽やかに描かれてきたのです。

浮世絵だけでなく、他の芸術作品の中で愛されている紫陽花を見つけてみるのも楽しそうですね。

- 紫陽花は「移ろい」や「静かな情緒」の象徴

- 浮世絵における紫陽花は構図と対比で詩情を表現

- 広重は輪郭とぼかしで変化と時間を描写

- 北斎は立体感と動きで季節の呼吸を表現

- 色彩の対比が感情のゆらぎを生む重要な要素

- 中短冊構図や余白の活用で視覚的リズムを構築

- 紫陽花は単独でなく他の要素と組み合わせて描写

- 花言葉が作品に奥行きとメッセージを与える

- 季節と心を映す鏡としての紫陽花の役割

コメント